Page 65 - #76 chn

P. 65

C

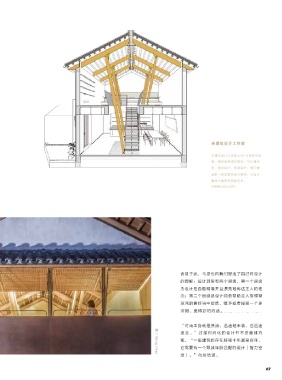

寻得文化立足点 “目前这种改造也许有一定博人眼球的网

络效应,但也容易被模仿。所以随着数量

来建筑的设计师都拥有如此观点:设计必 越来越多,这种商业空间会越来越廉价,

须以文化为立足点,以此深入探索,为设 一个真正有文化深度、具有现代价值的房

计注入持久、面向未来的生命力。“虽然 子,才会稀缺,并拥有更持久的价值。”

(咖啡)是舶来之物,但中国人有中国人 他指出。

的咖啡饮用方式,我们在逐渐形成一个根

植在中国的咖啡文化。这种文化不是西方 在他看来,为了推广当地文化和历史而

的嫁接,也不是中国的传统,而是一个全 翻修古建筑无疑是一项好举措,但设计

新的当代东方新文化。”马岛解释道。 师需要保持对传统文化的敬畏之心,不

断探索创新,否则任何优秀的设计都只

在 这种 想法 的驱 使 下, 他和 他的 团 队开 是昙花一现。

始 探寻 一条 用设 计 语言 表达 当地 咖 啡文

化的道路。 “我反对咖啡空间的布景化。”许多咖啡

馆因其网红风的布置而在网上走红,无数张 来建筑设计工作室

越来越多的老建筑被选为咖啡馆、茶饮店等 千篇一律的照片随之席卷社交媒体的各个角

商业项目的新址,马岛也感知到这一流行趋 落。“很多网红空间的设计,就是为了某个 来建筑设计工作室从2014年开始实

践,提供包括项目策划、可行性研

势。“老房子普遍存在保温、隔音等问题, 角度拍张照片,”马岛说,“那么建筑和空

究、室内设计、景观设计、施工建

因此不适合作为住宅,而通过简单的改造便 间就仅仅变成了一个舞台的布景。”设计得

设的一站式建筑设计服务,以设计

可以作为咖啡、茶馆等具有一定文化场景的 好的咖啡馆会带给顾客一种全面的沉浸式体 翻修中国传统民居见长。

商业空间。”然而,当社交媒体上出现越来 验,顾客可以再次消磨时光或尽情探索。 atelier-lai.com

越多的古建筑改造,并附着铺天盖地的设计 “现在太多的咖啡店,有太强的网感,反而

宣传,马岛不由得开始担心。 没有了真正进入的线下感。”

话及于此,马岛也向我们提出了自己对设计

的理解:设计其实有两个层级,第一个层级

为设计是否能精准并且漂亮地传达主人的理

念;第二个层级是设计能否帮助主人在模糊

混沌的喜好当中提炼、赋予或者拔高一个更

深刻、更精彩的内涵。

“时尚本身就是快消,迅速地来袭,也迅速

退去。”过度时尚化的设计并不是最佳方

案,“一座建筑的存在持续十年甚至百年,

它需要有一个跟其年龄匹配的设计(智力密

度)。”他总结道。

图 / Yilong Zhao

66 67